|

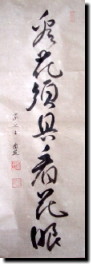

<今月の禅語>

|

|

| 承福寺では牡丹が咲き終わりつつじが終わり、今はサツキが咲き出して季節の 彩を変えてきている。「花の色は移りにけりないたづらに わが身世にふる ながめせしまに」の百人一首の歌が浮かぶのも四季があり、折々の花を眺め 風趣を楽しむ日本人ならではのことではなかろうか。花より団子とは言いなが らも、春は花見が欠かせず、開花予報がニュースとして流されるのも日本人の 花好きを物語るものである。 |

|

|

だが、花は何も満開の盛りにだけ鑑賞するものでなく、 月も煌々と照り輝いている夜だけ眺めるものではない。 むしろ雨の降る夜に、隠れている月を思い、満開の花より、 これから咲こうとする梢を見上げ、あるいはすっかり散って しまった庭をしみじみ眺めるのも味わい深いものである。 そのような見方が出来る人こそ真の教養人である、奥ゆかしい 品性の持ち主なんだと徒然草の作者、吉田兼好は述べている。 |

満開の花は誰が見ても間違いなく美しいと感じられるものである。 しかし、これから咲こうという花、あるいは散ってしまった花を見て、その花の 散る前の美しさを思い、心に美しい花を咲かせうるのはそれなりの教養が必要で あり、まさに看花の眼を具した人でなければならない。兼好も「よろずのことは、 はじめ終わりこそおかしけれ」といっている。おかしけれ・・とは趣があるという ことで、花はやがて咲くから美しい、やがて散るからまた、いとほしいのである。 いくら本物そっくりの造花、本物以上にきれいな造花も少なくない。だが、いつ までも散ることなく開き咲き続ける造花は飽きがきて嫌気がさしてしまうもので ある。やはり本物には勝てない、それ以上に咲かないし、散ることの無い花は やはり花じゃないから、蝶も蜜蜂も見向きもしないだろう。 |

|

承福寺には百株以上の牡丹が季節のときを 得れば一斉に咲き誇り、人づてに花見客が 訪れる。そんな中、あるご婦人が「まぁー きれい!まるで造花みたい」と感嘆の声を 発したのはいいが、私はそのご夫人の表現 力の無さにいささか興を失したものである。 |

|

おいおい、造花みたいとは何だ、本物に対して失礼じゃないのか?。造花を見て、 まるで本物みたいとその出来を讃えるのはいい。だがほんまもんを造花みたいだと いう看花の眼のなさに教養までも疑ってしまった。 禅語としてのこの語は単に花の現象や審美の眼を磨くということでなく、すべての 物事に対する洞察力、真実を見抜く眼を持つということがなければならない。 |

|