|

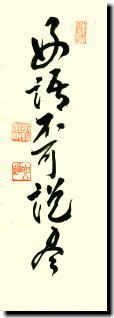

<今月の禅語>

~朝日カルチャー「禅語教室」より~ |

||

|

||

| 中国・宋の時代の禅匠、五祖法演禅師がわが弟子の晋山(一寺の住職として 入寺する)に当たっての心得として説いた4つの戒めの一つの語である。 第一に「勢い使い尽くすべからず」 第二に「福、受け尽くすべからず」 第三に「規矩(きく)行じ尽くすべからず」 第四に「好語(こうご)説き尽くすべからず」 何が故ぞ、好語説き尽くせば人必ずこれを易しとする。 規矩(きく)行じ尽くせば、人必ず繁とす。福もし受け尽くせば、 縁必ず孤なり。勢いもし使い尽くせば、禍い必ず至る。 |

||

|

かって私も承福寺に晋山するにあたっては先輩和尚たち から「新到3年生味噌を食わず」ということを言われた ものだった。禅門の新参者の3年間は一人前とは見なさ れず何事においても自重し、古いしきたりや決まりごとに 対してもまずはよくこれに従い、よく観察し、いたずらに 新たな改革を試みずによく学びなさいという教訓である。 若い時というのはついつい、勢いにまかせて調子に乗り、 周囲の助言も聞かずに突っ走ることもある。若さの勢いでの 積極的、意欲的であることは結構であるが、その若さゆえに 古いしきたりを壊し、先人の築いてきた良き伝統までの改め ようとして周辺の人たちと衝突したり、問題を起こしやすい。 |

|

| 未熟な者が立場を得、権力を得たりすること危険なことも多い。調子の良い時、 順調な時こそ自制し慎重でありたいものである。「栄枯盛衰試練と思え」言葉が ある通り、のりのりの調子の良い時こそ試練と受け止め自戒しなければならない。 第二番目の「福、受けつくすべからず」。福というものはその人物に応じた 生涯の福分があるともいう。福は陰徳、隠れた善行を多くおこなう人のところに 集まってくるらしい。だが、いくらその福分がたくさんあるからといって、 湯水のように無制限に使い過ぎればその徳分は失われ、金の切れ目は縁の切れ目 で人も寄り付かなくなり淋しい人生になりかねないだろう。 |

||

| 第三番目には、「規矩(きく)、行い つくすべからず」。規矩というのは戒律 などの決まり事である。戒律はこうだ、 規則はこうだと大衆に無理やりにおし つけては、人に嫌がられ人は逃げ出して 行くことだろう。 第四番が、「好語(こうご)、説き つくすべからず」。 |

|

|

いくら立派な教えや教義であっても微に入り細にわたって説くのは親切かも 知れないがあまり説き過ぎ、美辞麗句を使いするものでるぎると、その言葉の 価値が薄く、深みがなく軽いものになって心に響かない。浅い川は音を立てるが、 深い流れは音もなく悠然として流れるようなものである。心貧しい人は語り過ぎ、 豊かな人は言葉少なくピリッとした一言に重みがある。人生の生き方として 何事においても余白、余裕を大事にしたいものである。 |

||