|

<今月の禅語> |

|

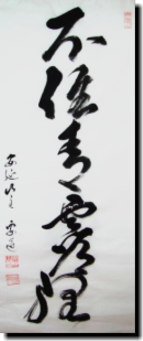

中国瑞州三峰院の平 (ひょう) 和尚の問答の時の臨済禅師の応答の語である。 「直に万重の関を透り、青霄裡に住まらず」とあり。 |

|

|

万重の関とは、十重二十重の厳しい難関のこと。この難関を 乗り越え透過するとは悟りを開くを意味する。 そこは青霄裡で雲ひとつ無い晴れ渡った大空が広がって清々 し尊い世界である。だが、いかに尊い境地であっても、悟り の本当の働きはその青霄裡に留まっていてはならないのである。 いかに大安心の悟りを得ようとも、そこに腰をすえておった ならば、禅者としての悟りの意味は無くなってしまう。 なぜなら、それは自ら一人の安心、満足であっては、大乗仏教 として、多くの人々の救済、済度という禅者の使命を果たす ことができないからである。 |