| 朝鮮侵攻から1年、朝鮮軍の体勢建て直しと明の援軍と民兵の決起で日本軍は次第に形勢不利に陥り、 平壌を守れず漢城へ後退した。また、朝鮮の英雄、李瞬臣将軍の亀甲船を擁する水軍に阻まれ、海上の 戦いにおいても形勢は逆転し始めていった。まさに進むに進めず、引くに引けない状態になっていた。 また、食糧補給路は断れはじめ、飢えと迫りくる大陸の強烈な寒波に苦しみ、戦闘意欲を失いかけていた。 そんな中での明側の沈惟敬なる人物が日本側の小西に持ちかけた和議交渉は早期の停戦を望む小西に とっては正に渡りに船であった。 明国としても北方モンゴル国境辺では反乱があり、その討伐などの国情があった。朝鮮国政府とて日本の 侵略により政治力は失われ、援軍の明国軍の食糧など物資の補給におわれ疲弊しきっていた。 |

|

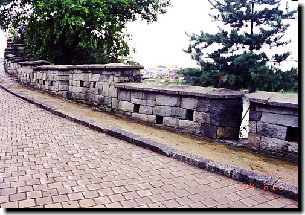

熾烈な戦闘の場となった晋州城の矗石楼 |

だが、戦況は朝鮮側の形勢有利に傾いて徹底抗戦の 意見が強かったと言われている。しかし、明軍の滞留が 長引けば長引くほど食糧補給の負担が大きくなるという お国の事情があり、停戦にむけての日本と明が勝手に 交わす和平交渉には、反発しながらも、実情を知らされず 傍観し、黙認せざるをえなかった。 |

ところが、この沈惟敬が提案した停戦の和議交渉は両国政府の正式の代表者会談でなく、前線で戦かう者 同士の口裏あわせでの偽りを以っての和議を諮るものだった。両国政府つまり、日本の秀吉と明国皇帝を 欺くと言う謀略的なものであった。それは先ず日本側が明側の和議条件の「加藤清正が捕らえ人質にして いる朝鮮の二王子と陪臣を返す事と、ソウル漢城から釜山浦まで撤退すること」を受け入れる事。これを見て、 明軍は明国へ帰国し、その上で明側から和議使節を日本側へ派遣すると言うものである。これだけを見れば 何ら謀略的のことではないのだが、実は明の和議使節に第一の謀略があった。それは日本軍は明軍の帰国 と言う条件のもとに1593年(文禄2年)4月18日ソウルから撤退することであった。その策謀にのり日本軍 は撤退した。これに応え明軍は明皇帝から任命されてもいない偽りの講和使節を日本の陣営に送りこんだ のである。 |

|

| 計略は身内より欺くのが常道である。日本の総指揮官の宇喜多秀家や他の重役の武将などはこの明の 使節を偽りの使節と知る由も無く、鄭重に迎えた。だが、またこのことは明国が小西を通して詫びを乞い 和議を求めてきたものだと言う見方さえした記述が残されている。 ともあれ、これにより、日本軍は、南に撤収し停戦に至ったのである。 |

|

明の講和使節団を石田三成、小西行長等が 護衛護送して渡り、名護屋城の秀吉の下に案内したの である。この和議交渉を仕組んだ沈惟敬と玄蘇和尚も 交渉進行役として同行したことはいうまでも無い。 文禄2年5月25日肥前名護屋に到着した明使節は 徳川家康、前田利家の陣屋でもてなされ、秀吉は 23日に名護屋城の金の茶室にもてなしたが、 和議交渉は6月下旬に引き延ばされた。 |

晋州城の防壁 |

折衝は秀吉の意を汲む南禅寺の玄圃霊三とすべての経緯を知る玄蘇があたった。日明和議は平行線で 結論には至らなかったが、秀吉は石田三成を通じて「和議条約7ヵ条」と「大明勅使に対し、告報すべき条目」 を提示させた。明使節はこれを受け取り6月22日帰国した。行長も玄蘇もこれを伴い朝鮮へ再び渡った。 和議交渉の円満成立のありえないことは行長も玄蘇もまた明側の沈惟敬も承知していたことである。 和議成立への第二段の計略を持つ、この三人にとっては第一段の偽りの明使節が完全なる決裂さえさせず、 和を請う形を取って秀吉のご機嫌を損なわなければ、この和議交渉は大成功にも等しいことなのであった。 |

|

海戦でも日本軍は大敗を喫す |

そして沈惟敬の提示する和平への次なる計略は豊臣秀吉の降伏を 伝える「関白降伏使節」の明への派遣である。この「関白降伏使節」 については先回で記したことであるが、小西行長の家臣の小西飛 騨守・内藤如安を正使に仕立てた偽りの「降伏使節」で、副使には 密議に加わり、当初より和議交渉に臨んでその実情をよく知る玄蘇 和尚自身が引き受けたのだたった。 |

明側より名護屋の秀吉のもとに派遣された「講和使節」が偽りなら、また日本からの「降伏使節」も偽りであり、 斯くまでして和議をはかるのは、これ以上無益な血を流し合う戦いを終わらせたいと言うキリシタン大名の行長 の信心の働き、そして時代の波にのまれて戦乱の真っ只中で画策せざる得ない状況下での仏教者、禅僧として 玄蘇の苦衷の選択だったのかもしれない。 |

|