| 日本軍の侵攻が広がるとともに、秀吉は厳しく軍律を指示し、各武将達には各地の朝鮮城跡や新たな 地に日本式の城(倭城)を築かせ占領政策を布かせた。その築城の数は文禄・慶長の役を通じて 25城にもなっていた。 倭城跡の一部は今日では史跡公園的に整備されてきているが、それまでは、日本に蹂躙された忌まわ しい場所として日本人の立ち入りさえ拒んだ地であったという。その開放には最近の金大中大統領の 文化解放等の太陽政策によることが大きく、私が訪れた3年前はまだまだ整備中の所もあった。 ひところは倭城のことごとくが破壊され石垣の部分にその痕跡が残るだけの状態であったという。 |

|

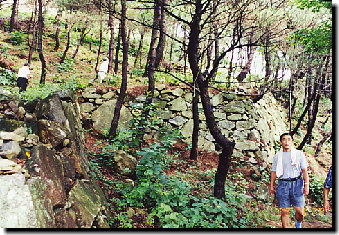

公園として整備された島津義弘が 築いた船津里城跡 |

平壌占領から日本軍は本格的占領政策をはじめようとした。 だがいわれ無き侵略の反発や言葉の壁、また行政執行者の 不足はもとより、戦乱による農耕の不能状態の結果は極度の 食糧不足をもたらして、まともな占領政策はすすむはずは 無かった。その上、日本軍は飢える朝鮮の民衆から強制的 徴集、略奪はやまず住民は働く意欲をなくし山に逃げ込み、 逆に義勇兵に加わり、まさにゲリラ的に日本兵を襲い、戦闘は 泥沼化の兆しを見せ始めた。 |

その上、朝鮮の極寒の冬越しとなり、派兵された九州からの兵卒、将兵は戦意の喪失さえ感じられて 来た。さらに宗主国たる中国・明の援軍が加わって平壌の攻防は攻守を変えて激しさを増していった。 ただ、武器としての鉄砲、刀の性能や、戦慣れと訓練において勝る日本軍の反撃に明軍は戸惑い、 決定的攻勢には至らず膠着状態にあった。 |

|

| そんな中、明軍は日本側の主要人物の擒斬に賞銀をかけていた。いわゆる、犯罪人の首の討ち取りの 懸賞金である。その内訳たるや、「朝鮮王朝実録」の記録によれば何と玄蘇和尚の首が、豊臣秀吉、 秀次と同等の銀一万両が懸けられたのである。 |

|

玄蘇が仕える宗義智や小西行長、朝鮮攻略の総奉行 である宇喜多秀家や羽柴秀勝らの大名武将さえ銀五 千両であったことからして、玄蘇和尚の存在は一外 交僧を超えて、戦略策士として朝鮮・明軍連合に とっては煙たく、厄介な存在であったに違いない。 何度かの平壌攻略の折には玄蘇和尚の生け捕りの 命が下され<ていたほどである。 |

加藤清正が築いた本格的日本式城の西生浦城跡 |

日本軍攻略に手を焼く明軍側は沈惟敬を遣わし、小西行長に対し和議交渉を持ちかけてきた。日本側は 小西行長と玄蘇が講和交渉に臨んだ。日本側としても泥沼化にすすむ戦況から早く脱したいという思いの ときであり、双方共にこれ以上の交戦は望むところではなかった。ただ、あくまでも侵略し明国征服に野望 を抱く秀吉の命には如何ともしがたくまた日本軍の破竹の勢いで攻め立て進行して行った、勝利の報告に 浮かれている秀吉が、停戦交渉に応じるはずはなかった。交渉は難航し決裂、戦闘を繰り返しながらも 幾度となく駆引きし講和会議は開かれていた。しかし、明らかに日本軍の劣勢に陥り、平壌からの撤退から 京城にいたり交戦不能の状態にまであった。 |

|

平壌城戦闘図 朝鮮と明の連合軍が平壌城を占領していた小西行長 率いる日本軍を退けた様子を描いた民画風の戦闘図 (国立博物館) |

ついに文禄2年12月小西行長は玄蘇とはかり、 また、沈惟敬も了承の上で偽りの「関白秀吉の 降伏文書」をつくり、文禄3年1月に沈惟敬、 小西の仕立てた偽の「降伏使節」を中国へ 派遣した。その任に小西行長の家臣の内藤知安・ 小西飛騨守が中国北京へ使わされ、万暦帝に 朝見がゆるされて、「日本軍の朝鮮撤退、帰国、 |

朝鮮との修好と共に明国の属国となり、他国を侵犯せず」の3条件を受けて和議を成立させたのだった。 明国皇帝は侵略の罪を許し秀吉を日本国王に任じる旨の詰命と冠服と金印を与える旨を命じた。 文禄4年ようやく日本軍は朝鮮から撤退することとなった。同年12月に明国からの冊封正使、 (明の皇帝から日本の国王に任じる国書、印、冠服等を携えての使節)の李宗城を小西と玄蘇が 日本軍営で迎えた。 |

|