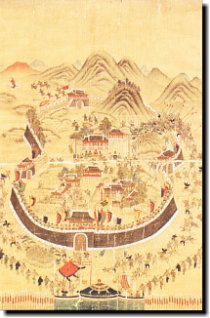

| 暥榎尦擭乮1592乯俆寧俁擔嫗忛乮僜僂儖乯偼彫惣峴挿丄壛摗惔惓摍偺峌寕偵傛傝娮棊偟偨偑丄幚幙偺偲偙傠丄 挬慛崙墹埲壓偡傋偰偺廬恇丄暫巑偼慜擔傑偱偵偼摝朣偟偰傎偲傫偳柍恖偺擖忛偩偭偨偲偄偆丅 崙墹偼暯忞乮僺儑儞儎儞乯傊摝傟戝柧崙偺墖孯傪懸偭偨偺偱偁傞丅 挬慛崙墹傪捛偆彫惣峴挿孯偵敽偄廬孯憁偲偟偰偺尯慼榓彯傕暯忞傊偲岦偐偆丅 |

|

擔杮孯偺怤峌儖乕僩 |

婔偨傃傕偺岎愴傪懕偗側偑傜傕丄峴挿偼柍塿側愴壩傪岎偊傞偙偲偼 旔偗偨偄偲偄偆婥帩偪偵曄傢傝側偔丄廆斔壠榁桍愳挷怣傗尯慼傜偵 帎傝側偑傜挬慛懁傊榓媍岎徛傪摥偒偐偗偰偄偨丅偦偺撪梕偨傞傗 廬棃偺乽柧崙惇暈傊偺摴傪戱偔傋偒梫媮偲傑偨挬慛偲榓杛偟偰挬慛 偺埓慁丄拠夘偵傛偭偰柧崙偲偺島榓傪朷傫偱偄傞乿偲偺庯巪偺孞傝 曉偟偱丄偦傟偼偄傢偽崀暁偺姪崘偲摨慠偺堄枴崌偄偱偁傝丄偦偺 偙偲偝偊棤愗傜傟偰偄傞挬慛懁偼偙偺媆嵩偵枮偪偨榓媍偺怽偟擖傟 偵墳偠傜傟傞傕偺偱偼側偐偭偨丅 僜僂儖娮棊偐傜堦偲寧梋丄擔杮孯偼暯忞偺偡偖懁丄戝摨峕斎偵敆傝丄 偝傜偵埑椡傪偐偗榓媍岎徛傪屇傃偐偗偨丅 偙偺寢壥俇寧俋擔挬慛戝巌寷乮巌寷堾偺庱怑乯偺棝摽奭偑偙傟偵 墳偠丄宨換尯慼偺寁傜偄偵傛傝戝摨峕偵慏傪晜偐傋丄庰傪庌傒岎傢偟 側偑傜榓媍傊偺夛択偵擖偭偨丅擔杮偐傜偼峴挿偺堄傪媯傓桍愳挷怣 偲尯慼偑椪傒丄挬慛懁偼棝摽奭偺懠偵楃憘嶲敾偑摨惾偟偨丅 |

嶲敾偲偼崱棳偵尵偊偽奜柋徣帠柋師姱偲偄偆傎偳偺梫怑偩傠偆丅 慏忋偺庰墐偲偼偄偊丄愴塓偺拞丄尵梩柍偔丄偍屳偄偵暊傪偝偖傝偁偆廳嬯偟偄嬻婥偵曪傑傟偰偄傞偺傕摉慠偱 偁傠偆丅尯慼偼俆俆嵨丄摉帪戙偱偼偡偱偵榁嫬偵偁傝丄奜岎岎徛偵偍偄偰偼儀僥儔儞偱偁傞丅乽傑偀崱擔偼丄暊傪 妱偭偰暊憼側偔岅傝崌偄傑偟傚偆屘偵偳偆偧乿偲尯慼偼棝摽奭傗挷怣偵攖傪偡偡傔側偑傜丄壐傗偐偵岅傝崌偆拞 偱偺榓媍惉棫偵搘傔傛偆偟偨丅偟偐偟丄擔杮懁偺庡挘偼嬋偘傜傟偢丄廬棃偺乽擔杮偺柧崙丄惇暈傊偺壸扴梫媮乿 偺孞傝偐偊偟偱偟偐側偐偭偨丅偙偺帪偺夛択偺婰榐偼乽挦昁榐乿乽挬慛墹挬愰慶幚榐乿偵婰偝傟丄傢偑擔杮偺墶朶 側傞梫媮偑傢偐傞丅 |

|

尯慼偼乽擔杮偼丄偨偩挬慛偺摴傪庁傝偰拞尨乮拞崙乯偵挬峷偣傫偲梸偡傞 偺傒丅偟偐偟丄挬慛偼偙傟傪嫋偝偢丄屘偵丄帠崯張偵帄傟傝乮愴棎偲側偭偨乯 崱枓丄傕偆堦搙崙墹偼娍忛偵栠傝丄崙墹偲偟偰丄傢偑擔杮偵拞尨乮拞崙乯偵 帄傞摴傪奐偐傟傛丅擔杮偼偦偺摴傪庁傝丄擔杮偑拞崙偵払偟偨側傜偽丄 偡側傢偪挬慛偼柍帠偱偍傟傞丅乿偲偄偆岤偐傑偟偄梫媮傪摽奭偵撍偒偮偗偨 偺偩丅摽奭偼捈偪偵乽庒偟丄擔杮偑拞崙傪怤偝傫偲梸偡偲尵偆偺側傜丄側偤丄 奀楬傪搉傝煷峕徣偺曽偵岦偐傢偢偟偰崯曽偵岦偐偭偰偔傞偺偐丅 偙傟偼幚偵傢偑崙傪柵傏偝傫偲偡傞寁棯偱偁傠偆丅 |

嶴嶦恾 |

揤挬乮柧崙偺挬掛乯偼擳偪傢偑崙偺晝曣偺朚側傝丄巰偡偲傕擔杮偺梫媮偵廬偆傢偗偵偼峴偐側偄乿偲岅婥峳偔 擔杮偺梫媮傪偼偹偮偗偨丅愴嫷晄棙丄暯忞偺奨偼擔杮孯偵埻傑傟墹忛偼娮棊悺慜偱偁傞偲偼偄偊丄堗傢傟 側偒怤棯傪庴偗丄崙偺埿怣傪側偄偑偟傠偵偝傟丄柉懓偺屩傝傪彎偮偗傜傟偰丄偦偺忋偵偝傜偵擔杮偺梫媮傪 庴偗擖傟傜傟傞偼偢偼柍偄丅偙偺棝摽奭偺嫅斲偺曎偵尯慼偼乽慠傜偽懄偪榓偡傋偐傜偞傞側傝乿偲尵偄榓媍 夛択偼寛楐偵廔傢偭偨丅 惓偵拑斣偵帡偨榓媍夛択偱偁傞丅摉弶傛傝惉棫偺壜擻惈偑偁傠偆敜偼柍偄丅楌巎壠偺尒曽偵傛傟偽丄崯偺 戝摨峕偺慏忋夛択偼摉慠偺寛楐傪擔杮懁偼憐掕偟丄暯忞峌寕偺岥幚傪摼傞偨傔偺傕偺偱偁偭偨偲偡傞丅 偦偺擟偵摉偨偭偨偺偑彸暉帥偐傜弌偨尯慼榓彯偱偁偭偨偺偼偄偝偝偐屻懛偺廧怑偺巹偲偟偰偼惤偵抪偢偐 偟偄婥偑偡傞丅偟偐偟丄巹偺尒曽偼堘偆丅側偤側傜丄擔杮懁偑偄傑偝傜暯忞峌棯偺岥幚傪嶌傞偲偄偆偙偲帺懱偑 壜徫偟偄偙偲偱偁傞丅壗偺棟桼傕柍偔丄偄偒側傝戝孯傪埲偭偰峌傔丄嶦滳丄嫮扗丄從偒摙偪丄壗枩恖傕偺恖柉傪 曔椄偲偟偰漟抳楢峴傪孞傝曉偟側偑傜丄嫗忛傪峌傔棊偲偟丄偦偟偰摝傟傞挬慛崙墹傪捛偭偰暯忞傑偱峌傔偰 棃偨傢偗偱丄偁偊偰峌寕偺岥幚傪塢乆偲尵偆峫偊側偳偁傠偆偼偢偑側偄丅 |

|

搶棄晎弣愡恾乮擔杮孯偺忛峌傔乯 |

巹偼彸暉帥偺廧怑偩偐傜丄尯慼偺尐傪帩偮偮傕傝偼柍偄偑丄彮側偔偲傕 廬孯憁偱偁傞慜偵暓嫵幰偱偁傞尯慼榓彯偲偟偰偼丄偄傢傟側偒愴憟傪 憗婜偵廔偊偨偄丄堎崙偵棃偰愴偆撪偵棟惈傪幐偄嶦恖婼偲壔偟偨擔杮孯 恖傪埨揼偝偣丄柍塿側棳寣傪巭傔偝偣偹偽側傜側偄偲尵偆巚偄偑偁偭偨丅 愴棎偺拞偵傕斵偼峴挿偲帎傝側偑傜掆愴偵岦偗偰偺摥偒偐偗傪懕偗偰 偄偨偺偱偁傞丅慏忋夛択偵椪傫偩棝摽奭偲偼姌嶳偱偺抧曽姱偺偲偒 偐傜奜岎岎徛側偳婔搙偲側偔夛偄丄彂娙偐傜帊暥偺傗傝庢傝側偳傪偡傞 娫暱偱偁偭偨偲偄偆丅棝偼傗偑偰拞墰惌晎偺梫恖偵弌悽偟丄尯慼偼 廬孯憁偱偁傝丄枓偦傟埲忋偵孯帠嶲杁揑栶妱傪扴偭偰彫惣孯偵婑傝 揧偭偰偄偨丅偦偺傆偨傝偑怱側傜偢傕椉崙偺棫応偺戙曎幰偲偟偰夛偄 偁偆偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅 |

愴恘傪岎偊丄揋懳偟偁偆傕偺摨巑偑丄戞嶰幰偺拠夘傕柍偔愴応偺偳恀傫拞偺慏忋偱夛択傪帩偮偙偲帺懱丄 偦偺擇恖偺怣棅偑偁偭偰偺幚尰側偺偱偁傞丅彮側偔偲傕尯慼偼暯忞傊偺峌寕偺岥幚偮偔傝偺偨傔偵偙偺 夛択傪奐偄偨偺偱偼側偄丅斵偼柍懯偲偼彸抦側偑傜傕丄枩偑堦偵偱傕壜擻惈偑偁傞側傜偽偲偄偆丄堦銅偺 掆愴偺摴傪柾嶕偟偨偐偭偨偺偱偁傞丅尯慼偑帵偡乽惇柧壖搑乿偺梫媮偼寛偟偰尯慼帺恎偺杮堄偱偼側偄丅 擔杮偺懢峿丒朙恇廏媑偺挬慛丄柧崙惇暈偺栰朷偵彅戝柤傕扤堦恖偲偟偰峈偟偒傟側偐偭偨偺偩丅偦偺 廏媑偺愨懳柦椷偲丄傗傓側偔怤棯偵壸扴偟側偑傜傕丄撪幚偼柍塿側愴塓傪帯傔挬慛奜岎傪堐帩偟偨偄偲 偄偆懳攏斔丒廆媊抭傗丄塅搚忛庡丒彫惣峴挿傜偺巚榝偲偺娫偵偨偭偰偺嬯擏偺嶔偐傜曇傒弌偝傟偨尯慼 榓彯偺奜岎岎徛弍偑丄乽惇柧壖搑乿偩偭偨偺偩丅 傕偪傠傫挬慛懁偺庴偗擖傟傜傟傞偼偢偼柍偄偙偲偼尯慼傕廫暘彸抦偺偙偲偱偁偭偨丅偟偐偟丄彮側偔偲傕丄 偙偺婔搙偲側偔慽偊偨乽惇柧殞摫乿傗乽惇柧壖搑乿偺梫媮偵傛偭偰丄峴挿傗丄懳攏斔偲偟偰偼偁偔傑偱傕愴恘偼 岎偊偨偔側偄丄棳寣偼旔偗偨偄偲偄偆帠偺堄巚傪揱偊傫偨傔偺丄幏漍側慽偊偱傕偁偭偨丅棝摽奭偼偦傫側 尯慼偺撪怱偺慽偊傪廫暘棟夝偟媯傫偩忋偱丄偟偐偟丄崙偺棫応傪戙昞偡傞傕偺偲偟偰丄尵梩偱偙偦寖偟偔搟傝丄 抐屌擔杮偺梫媮傪偼偹偮偗偨偺偱偁傞丅戝摨峕偺慏忋夛択偼榓媍夛択偲尵偆柤栚偱偼偁偭偨偑丄幚偼揋懳 偟偁偄丄偙傟偐傜愴恘傪岎偊偹偽側傜側偄抦屓偺幰摨巑偑屳偄偺杮怱傪懪偪柧偗偁偄恗媊傪岎傢偡応偱 偁偭偨偺偱偁傞丅 慏忋榓媍岎徛寛楐偱擔杮孯偼嵞傃暯忞峌寕偵揮偠偨丅挬慛孯傕斀寕丄媡廝偵偱傞傕丄俆擔偲傕偨偢戝惃偼 擔杮偵孹偒丄俇寧侾係擔偵偼挬慛孯偼暯忞揚戅丄扙弌傪恾傝丄梻侾俆擔偵偼擔杮孯偼嫗忛摨條丄柍恖偺暯忞忛 偵擖偭偨丅偩偑丄擔杮偺峌惃偼挿偔懕偔偼偢偼側偐偭偨丅 | |