|

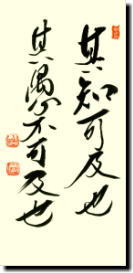

<今月の禅語>

~朝日カルチャー「禅語教室」より~ |

||

|

||

| 寗武子(れいぶし)、邦に道有れば則ち知、邦に道無ければ則ち愚、其の知に 及べ可きも、其の愚に及ぶ可からずこの語は昔、中国春秋時代の衛の国の政治家・ 寗武子(れいぶし)が戦乱の世にあって攻守よろしきを得てよく衛の国を守り おさめての、その人なりを評しての一節である。「邦に道あれば」というのは、 邦に人倫道徳があり平和なときのこと。「邦に道なければ」とは隣国の攻勢に あい混乱し人論が乱れるときをいう。 |

||

|

即ち、平和で安定している時は知才をもって国は治め られるが、国が乱れ危機的状態の時は智略策略はひかえて 愚直なまでの誠実さで事に当たり、よく国を治めた寗武子 (れいぶし)である。その才知英才さは学び努力をすれば 寗武子(れいぶし)をまねることは出来よう、だが彼の 愚直さは誰もまねることは出来ないだろう。 要は「利巧な人間なれてもなかなか馬鹿にはなれない ものである」ということだろうか。 |

|

| 禅門の修行において「馬鹿になれ、馬鹿になりなさい」とよく言われ、また、 愚直の愚を尊び、大愚ということに深い意味をおく。「己の愚を知るを大賢 となす」と言われるように、ここで言う馬鹿とか愚というのは世間的に言う 阿呆で間抜けというような愚かさや馬鹿という意味ではない。 長い修行を経て、ある悟りの境地を得てもなお安心の境地に満足せずに さらに境地を深め、深めて境地を磨き、悟りの臭みを消し去った「愚の如く、 驢の如し」ともいわれる、愚の世界へ達してこそ真の悟りだとして、その愚や 大愚を尊ぶのである。私は修行道場へ新参当初、先輩雲水たちの厳しい叱責、 しごきにあって、小心で 意地っ張りだったせいか、いつもイライラ、カッカ しながら我慢していた。とうとう胃潰瘍になってしまったが、そんな時、 |

||

| 僧堂の師家で大徳寺管長だった蔵暉室・雪窓老師は 「馬鹿になれ、馬鹿になりきれ」と理論、理屈、 善悪差別、不条理にとらわれ悩む原因を指摘 され励まされた。愚にも馬鹿にもなりけれ なかったが、何とか道場から逃げ出さずに これたのは老師の励ましのおかげである。 |

|

|

愚ということにおいて、よく引き合いにされるのが、江戸時代の僧、 大愚良寛和尚である。庶民には良寛さんと親しまれた良寛和尚はそのバカ 正直を一生かけて磨き上げた、類い稀なる大人物といえよう。 何より良寛は自らの道号を「大愚」として名乗っていることからしても 「大愚」に徹する生き方をめざしたことだろう。その良寛のよく知られる句に 〝盗人に 取り残されし 窓の月″というのがある。 良寛の住まう庵にはめぼしき財物は何もないので戸締りも必要がない。 そんなことを知らずに入った盗人が、家捜しをする。そんな盗人の気配を感じた 良寛はわざと寝返りをうつふりをして、泥棒が自らの夜具をとりやすいように してあげたという。その時の句ですが、ただそれだけでなくこの句には人間が 作ったものは壊すことも、盗むこともできるが、そこにある花鳥風月などの 自然の宝物は何があってもあり続け、決して奪えるものではないという、 自然と共に生きる良寛の底ぬけに愚に徹した心境を感じることができて面白い。 |

||