|

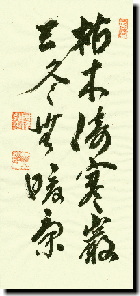

<今月の禅語>

〜朝日カルチャー「禅語教室」より〜 |

||

|

||

| この語は「婆子焼庵(ばすしょうあん)」と言う公案の中の一節である。 昔、ある老婆が一人の修行の僧に対して仏道修行専一を願い草庵を建て供養し、 常に若い娘を遣わしては何くれとなく給仕し面倒を見ていた。修行も相当 進んだであろうある日、老婆は娘に言い含め「あの坊様も相当修行も進んで 境地も出来てきただろうから、ここでひとつ、お坊さん抱きついて『正与麼 (しょうよも)の時如何(いかん)』と言って誘惑してみなさい」と言いつけた。 |

||

|

その時、修行僧は少しも動揺することなく平然として 「枯木寒厳に倚って、三冬暖気なし」と言い放ったのだ。 つまり、その僧は女などに興味はなく「私は冬の巌の 枯れ木のように、私の心は少しも動ずるとことはない」 と娘を退けた。ところが、老婆はその娘の話を聞いて、 何たることか、二十年もの間供養し修行に打ち込ませた のに、その程度の修行しか出来ていないのかと怒り、 その修行僧を追い出し、その上、老婆は草庵まで焼却 してしまったという。 |

|

この修行僧は娘の誘惑にも負けず動揺することなく娘を払いのけ「枯木 寒厳に倚って、三冬暖気なし」と言いうるところなど修行僧としての行力は 相当のものと思えるが、老婆の目にはかなわなかったのだ。 ではなぜ老婆はそのまじめな修行僧を追い出してしまったのだろうか。 老婆は一介の俗漢を長い間、供養してきたのかと嘆きその修行僧の草庵まで も焼き払ってしまったのはどういうことなのだろうか。出家修行者が誘惑に 負けて、安易にその娘に欲情を起こせばただの俗人以下に成り下がるだろう。 では、この老婆を供養し甲斐があったと納得させ得る回答をお前さんなら どうするかというのが、この「婆子焼庵」の公案なのである。 |

||

| 此処で思うのは「柔肌の熱き血潮に触れ もみで寂しからずや道を説く君」というのは 歌人・与謝野晶子の「みだれ髪」の有名な 歌がある。女の熱き柔肌にも触れもせず、 ひたすら清浄堅固に戒律を守り、道を説く お坊様のあなたはなんと可哀想な、それで 道が説けますか」と恋心を持って迫られて、 |

|

男として無碍に無視も出来ず、また、男子気なく甲斐性なしにもなりかねない。 ならば「据え膳」食わぬは男の恥とばかりに欲情に任せて「据え膳」を 頂いて終えば、老婆に追い出されずに済むことでもなかろう。 禅者の不動心はただ枯れ木のように心を動かさず、寒厳の中の一点の暖気も ない、つまり愛もなければ、情けも悲しみも喜びもない虚無的清浄静寂の心境を 尊ぶものではない。「枯木に倚って、三冬暖気無し」とは自ら独りよしとする 独善的阿羅漢の悟りである。まだまだ執着しないというところに執着して、 禅者の活発々地として生き生きとした働きを失ったなまくら悟りであり、 衆生済度などおぼつかないことだろう。さてさて、かく言うお前さんなら どうすると問われる「婆子焼庵」にどう応えるか。自らに問われて、観念に よらず当為即妙、臨機応変の答えを何と発するか。私は言わじ、言うわじの 「無語」を決め込んでおくしかない。 |