|

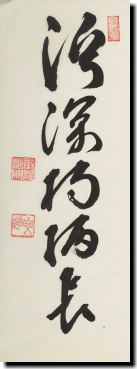

<今月の禅語>

〜朝日カルチャー「禅語教室」より〜 |

||

|

||

| 谷川の水を汲むのに、もし谷川が深ければ柄杓の柄は長くなければ汲めない。 谷が浅ければ当然柄杓の柄は短いほうがよく、長ければ帰って汲みにくい。 ごく当たり前のことである。ところが禅者はこの当たり前のことを、最も重要な 意味に置き換えて禅の宗旨を言い表わすことが多い。道元禅師が中国に留学して 持ち帰った禅の本旨を述べた言葉が「眼横鼻直(がんのうびちょく)」で、目は横に 並び鼻は直のあるというごくあたりまえの相にこそ道理があることを言い表し ている。また最も禅語として知られるのが「柳は緑、花は紅」の語だろう。 それは本来のありのままの姿であり、それが自然の真面目であり、そこに真理を 見出すところに禅者の真面目があるとした。 |

||

|

「渓深ければ杓柄長し」の語もまた同様である。この語の 解説としての禅問答がある。 山中に草庵を結び閑居する老僧に一人の修行者が「如何なる か是れ、祖師西来の意」と問う。これに対し水汲みをして いた老和尚はその状況の中で「渓深ければ杓柄長し」と。 「祖師西来の意」とは禅問答での修行者の発問の切り口の 常套語である。ここでの祖師とは禅宗初祖の達磨大師のこと で、その「禅仏法をもたらした達磨大師はなぜ西の天竺より この中国へわたってきたのか」という言葉の本意は即ち 禅仏法の真意は何か、禅とは何かを問う言葉そのもの常用語 となのである。 |

|

渓流の水汲みをするには谷の深浅によって、柄杓の柄の長さの使い分けが いる。深ければ長い柄がいり、浅ければ短くてよい。ごく当たり前のことで ある。この当たり前の中に祖師西来の意(禅の真理・悟りの心)があるのだ。 またこの「渓深ければ杓柄長し」の語の意味としては当たり前のことに 真理があり、そこに理法を見出だすということではあるが、この禅語として 真価は別にあり「渓深ければ杓柄長し」の柄杓の柄の長さの使い分けを人の 教化、済度のあり方に転じて、相手の機根、力量、素養また環境に応じて |

||

| 教えを説き導く、臨機応変の「応機説法」を あらわす語として生きる言葉である。 医者が患者の病気、症状の程度、体力体質に 合わせてお薬を与える「応病与薬」ように禅の 指導においても修行者の機根、習熟度に応じた 方便なり、手段をもって導き教化していく言葉 としてこの「渓深ければ杓柄長し」語を用いる。 |

|

かって行革の父とまでいわれた経済界の重鎮だった土光敏夫氏は「人の 長所を見つけてのばす、短所をあげつらうべからず」といって人を育てた という。タレントというのか黒柳徹子は小さいときは型破りのはみ出しっこ で、小学校で退学処分となったそうだ。しかし、それを才能と見た母親と 型破りで個性尊重の自由な教育をするトモエ学園の園長先生は型破り、 枠にはまらない性格を認め、その才能をのばしたという。画一的教育、 画一的平等思想にこだわらない人それぞれの特性、才能、個性に応じた 自在な導きこそ大事なことである。 |