|

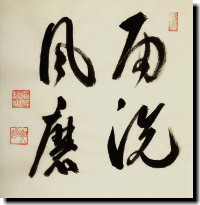

<今月の禅語>

〜朝日カルチャー「禅語教室」より〜 |

||

|

||

| 文字通り、雨に洗われ風に磨かれるように、人生の辛酸をなめ苦難に耐えて 初めて立派な人物が出来るものであり、温室育ちや親の七光りでは本当の人物 は育たない。園芸農家の檀家さんから毎年蘭やシクラメンを頂く。しばらくは 美しい花を楽しませてもらうが、管理が悪くてそのうちに枯らしてしまう。 鉢物の管理には「水やり三年」とか「十年」などといわれるらしいが、鉢物植物 を活かすも枯らすも水のやり方次第である。植物の種類によって水のやり方は まちまちで、ただ闇雲にやればいいというものではない。以前「観音竹」の鉢を 頂いたとき「あまり水をやらず、うんといじめてください」といわれたことが |

||

|

あった。植物が水を欲しているときの、すぐに与えず 少し我慢させ足り、いじめて強く育てることもある らしい。こんなに水をやらずに大丈夫かというくらい に水やりを控えて、植物が自ら水を求めようとして 根を張る努力をさせたり、芽や花をつける準備を 促すためである。 |

|

このことは、人間の成長にも通じることで、生まれと時から物にあふれ、 何不足なく恵まれた中で育てられたものは幸せな反面、そのぶん心の葛藤も 少なく苦労も少ないだけに精神的にひ弱な人間になりかねない。昨年文部 科学省がおこなった全国一斉体力テストでは福岡県は全国平均を大きく 下回っていたうだが、全国的にも前回の調査より段々と下回ってきている らしい。学力偏重なのだろうが、基礎体力の低下は人間としての生きる力 の低下にも通じるかもしれない。 |

||

| 以前、北海道の富良野で農場を営む友人を訪ねた とき、宿泊先のホテル前に一匹のキ北キツネが 現れた。野生のはずなのに、どうも人馴れしている。 最近観光地として脚光を浴びた富良野には大勢の 観光客は訪れるようになり、この北キツネはその 観光客が残した菓子類を餌にするようになり、観光 客も珍しい動物の出現に喜んで菓子を与える。 |

|

楽して餌にありつける方法を知った北キツネは、自らの努力で餌をとることを 忘れて人間に餌をねだっているうちに、もう野生として自然の中で生きていけ なくなったのだ。確かにその北キツネは人工のものばかりを食べているため毛が 抜け、病的で野生のスマートさがない。 野生動物は、厳しい自然環境の中でこそ、自らの生きる知恵を磨き、種の保存 がなされていくものである。この北キツネはまさに「雨洗風磨」を忘れたのだ。 友人は北キツネのためにも決して餌を与えてくれるなと教えてくれた。 |

|