|

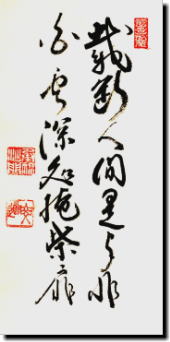

<今月の禅語>

〜朝日カルチャー「禅語教室」より〜 |

||

|

||

| ここでの人間の字はニンゲンとは読まずジンカンと読む。人の世のことで 世間、世俗、巷の意。柴扉とは雑木で作った粗末な庵のこと。 世俗の喧騒を離れて、白雲深き山中にあって人間社会での是非、善悪、利害 得失、苦楽、愛憎などの相対的執われから開放された心境にあって見れば、 世間の暗いニュースも、ガソリンの高騰、食品偽装も教師偽装等々のニュース も話題も伝わってこない。 |

||

|

ただあるのは静寂の中の鳥の声や雲の流れ、風の音と 香りぐらいのものである。“春は花夏ホトトギス秋は 月冬雪さえて涼しかりけり”である。ここにあれば、 なんら時間に縛られることも無く、せかされたり、 おわれることもなく悠々閑々そのものである。 朝は鳥の声を聞いて目覚め、暗くなればしばしの 灯火の下に書を読みながら、眠くなれば眠る。 風流を楽しむ、禅者の悠々自適そのもの心境をあら わした語である。 |

|

| ただし、禅者は皆、山中に出かけ人里と隔絶した静閑な環境で無ければ風流に 親しみ静寂の境地が得られないというであれば、狭量であり禅者とはいえない。 真の禅者であれば、たとえ喧騒の街中に住もうとも、大勢の人の中に交わって いようとも、心境においては人間(じんかん)の是と非を截断(せつだん)して 白雲深き処柴扉(さいひ)を掩(おお)う境地であってこそ真の禅者であると いえよう。本山・大徳寺の開山である大灯国師は修行を終えて後、京都五条の 橋の下にて乞食の中に混じって悟後の修行をされたという。 そのときの「座禅せば四条五条の橋の上 往き来の人を深山木(みやまぎ)に みて」という道歌を残されているように、世俗の真っ只中に在りながら、 境地においては静寂の中にあり、悠然と過ごされた事である。 |

||