|

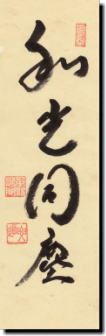

<今月の禅語>

|

||

|

||

個性を顕わにし、自己主張、自己アピールをして自己を輝いてみせることが 現代流の生き方であり、それが主流みたいになっている。自由社会、競争社会の 世の中を生き抜くには、少しでも人にぬきんで、また自己の特性を出して輝いて いることが評価される傾向にあり、私自身もお説教の中でよく自らを磨き、輝き なさい、身に光を具えるような存在になりたいものだなどということがある。 たしかに輝いて生きる前向きな姿勢は、からっとして明るいなどのすばらしさ があり、好感をもって受け入れやすいといえるだろう。 |

||

|

だが、そんなあからさまな自己主張の時代になって失われ つつあるのが、謹みや謙虚さや奥ゆかしさであろう。 また、キラキラとした輝きではないが、いぶし銀のような 深みある人が少なくなってきたように思えて仕方がない。 こんな時代だからこそここで述べる「和光同塵」の言葉を 見直したいものである。老子は「其の光を和(やわら)げて 其の塵に同ず」と述べられている。その「和光」とは自ら が勉学、修行によって見に具えた高い道徳性や知性や才智 の輝きを和らげて、表面に顕わに出さないことをいい、 |

|

「同塵」とは塵やごみに汚れた現実の娑婆世界とに同化することの意味で、 つまり和光同塵とは例え聖人であり、悟りを開いた禅師であっても、その学徳、 才智を和(やわら)げて表面に出さず俗塵の中にまみれて衆生済度をするさまを言う。 禅門では「味噌の味噌臭きは上味噌に非ず」と言う様に、自らの悟りを鼻にかけ、 口にするものはなまくら悟りとして嫌う。真に悟りに到った祖師たちは自ら悟り ましたなどと云うことはしない。体得した道や仏法も微塵だに表に出さず、悟り だの、仏だの小難しいことは言わず、悧巧なのか、偉い人なのかさえ見当がつか ない淡々としたい生き方の中に衆生済度がなされ菩薩行が行じられているもので |

||

|

ある。大徳寺の開山・大灯国師ははじめは京都 四条橋下で乞食に混じって聖体長養(せいたい ちょうよう・・・悟後の修行)をされたといい、 またその弟子の、関山禅師は 美濃山奥に草庵を 結び隠棲の中で農夫に交わっておられと云う。 だが、道香自ずから香るというように、 |

|

それぞれに時の天皇のからの要請を受け、国の導きの師として国師号や大師の 称号を贈られて、大灯は大徳寺の開山となり、関山は妙心寺の開山として迎え られたものである。そんな偉い人と比較しなくても、私たち凡夫のレベルでも 出来ることは何ら自慢することなく謹みを持ち謙虚で奥ゆかしくささやかでも 困った人、貧しい人々のために優しさの気持ちをふりわけ恵む布施の行いから でも始めたいものである。 |

|