|

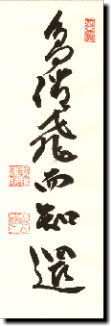

<今月の禅語>

|

|

策扶老以流憩 策〈つえ〉つきて老を扶(たすけ)て流憩(りゅうけい)し 時矯首而游観 時に首(こうべ)を矯(あ)て游観(ゆうかん)す 雲無心而出岫 雲無心にして岫を出づ 鳥倦飛而知還 鳥飛ぶに倦(う)んで還(かえる)を知る |

|

|

過般、当寺のホームページを見たという方からこの「鳥倦 飛而知還」の語の質問を受けて答えたものだが、しばしば、 禅語の解釈や読み方などの問い合わせがある。それだけ、 このページへの訪問を受けていることを示す意味ではうれ しいことだ。だが、ただ分からないから教えろと安易に解釈 を請われても、うれしくないことがある。自分も知らない 語であったり、無礼だと感じるのは質問者が何のために聞き たいのかという理由も述べずに聞かれることだ。自分で辞書 なり図書館なりで調べたのかと逆に問いたいときもある。 |

しかし、この方はちゃんと調べた上でのことでの質問だったので、さらに私も 資料を開いて、お答えしたもので、印象に残る禅語となっている。この句は 「雲無心而出岫」の対句とされているものである。雲無心而出岫の語は以前に 取り上げているが、あらためて味わうにはちょうどいい季節である。雲は年中 見られるものだが、なぜか夏雲に清涼感を求めたくなるものである。 |

|

| 雲はゆうゆうとして谷あいより湧き出でて悠々と して流れる。流れようという意識無く、ただ大空に 静かに流れ飛ぶ。自由自在なる無心の境涯。岫とは 山の洞穴、谷あいの意。無心とは、眠りこけた 無意識状態ではなく、はっきりとした意識の 覚醒がありながら、捉われ計らいの無く、融通 無碍、無我寂静の心境をいう。 |

|