|

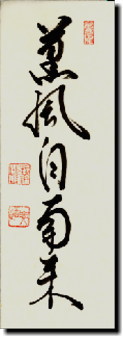

<今月の禅語>

|

|

先月中ごろ、当寺のHPの「掲示板」に「ちゃちゃ」のネームの方からの書き 込みがあり、次なる質問があった。 (▼・ω・▼)様・皆様 こんばんわ〜イヤイヤ、おはようでしょうか\(^o^)/ まさに風薫5月ですね。そして、5月と云えば『薫風自南来 殿閣生微涼』 先日、お稽古で 『薫風自南来』の話でかなり盛り上がりました。 |

|

|

しかし、結局解らずじまいで(*_*;?? 蘇東坡は、当時(唐の文宗皇帝の時代)の上流社会への 風刺の意味を込めて、 一為居所移 → 一たび居の為に移されて 苦楽永相忘 → 苦楽永く相忘る 願言均此施 → 願わくば言わん、此の施しを均しくして 清陰分四方 → 清陰を四方に分けたんことを の四句を付けたとあります。そして、解らないことは 『薫風自南来 殿閣生微涼』の前、もしくは、四句の後に 二句あり、全て八句あると聞いたのですが、(・・?) お教えください。長くなりました。(~_~;)スミマセン |

ちゃちゃちゃん!問い合わせの句なんだけど、ここの掲示板では少々内容も、 量も重くなるので六月の「今月の禅語」でとりあげましょうね。・・・・ という返事をしておいて今月を迎えた。その薫風の時節は過ぎ、すでに入梅 してしまった。質問者してきた「ちゃちゃちゃん」はまだそのことを覚えて いるかどうかはわからないが、ともあれやはり約束としてこの「薫風自南来」 の句をここで味わってみよう。 薫風自南来の語は禅家では〈くんぷうじなんらい〉と棒読みしているが、 この語は唐の時代の文宗皇帝が作った起承の二句 人皆苦炎熱 人は皆炎熱に苦しむも 我愛夏日長 我れ夏日の長きを愛す という句にに対して文人の柳公権が転句としてつけた二句の 薫風自南来 薫風南自 (より) 来たり 殿閣生微涼 殿閣微涼を生ず の一節であり、この二句は対句の茶掛けとして珍重されているが、語意と しては「春から初夏ともなれば南の方からほのかな春の香りをふくむ風が吹き 来たり、宮殿の部屋の隅々まで涼やかな雰囲気に包まれてしまう」という くらいの意味である。 |

|

| これを禅語として味わうとすれば、薫風の清涼さは 単なる感覚的清涼さではなく精神的な清涼さとして、 是非、善悪・利害。得失などの相対的な考え、思想に とらわれないさばさばとした境涯であり、一切の 煩悩の垢の抜けきった無心の境地を表す語である。 |

|