|

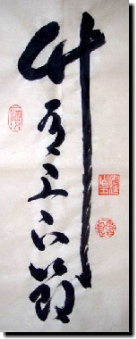

<今月の禅語>

|

|

|

松も竹も縁起のよい植物の代表である。これに梅を加える松竹梅は昔より 「歳寒の三友」としてめでたさの象徴とされてきた。その松と竹のありようを 有と無、古今と上下の対比をもって、仏教の妙理を示したことばである。対句と なっているが、茶掛けなどそれぞれに独立した禅語として用いられることが多い。 しかし、何れの句を用いるにしても、その対比するもう一句があることを含んで その句を味わってほしい。 |

|

|

「松樹千年翠」という語もあるように、松は古葉、若葉の 交替はあっても、季節の移りの中でもその翠を保ち、古松に 見る年月を経ても翠は変ることの無い一色平等を「松に古今の 色無し」の語で示し、「竹に上下の節あり」の語で上下の差別 歴然たる相を示している。竹にははっきりとした上下の節が あり、上下の区別がつけられる。松には千年にわたる翠の平等 がありながら、その中には古今の差別が歴然としてあるし、竹の 節には歴然とした節という上下の区別をみるが、同じ一本の竹 には上下の優劣は無く平等である。 |

世の中のすべては同じであるわけは無い。それぞれにはそれぞれの特徴があり、 役割が違う。差別歴然であるが、その役割、いのちはみな平等であり差別は無い。 しかし、節操の無い平等は自然に調和しない。家庭には親子があり、男女があり、 社会には長幼の序があって調和する。一人一人平等であるが、平等一辺倒でも 世の中の成立はありえない。そこに「竹に上下の節あり」の意義を感じなければ ならない。 |

|

余談であるが、組寺の老僧から聞かされた ことであるが、竹切りの一番いいときは 10月22日だという。そのいわれは知ら ない。そして竹の節は、どんな竹でも22 の節があるといわれた。 |

|

実はもっと多くあるように私には思えるのだが、自分としては数えたことがない ので本当のところは分らない。しかし、その説明を聞かされた時はなぜか肯き、 感心して聞いたものである。どうやら老僧の語り口の旨さなのだろうが、その 説得力が未だに忘れられず、竹きりの日は10月22日で竹の節は22節だという 信じ込みをしている。だから、その信じ込みを何故か信じたままにしておきたいと、 その後花立、竹垣作りで何度も竹きりをしているが、節勘定はしていない。 それは、既にいない老僧への私の心遣いでもあるような気がする。 |

|

|