|

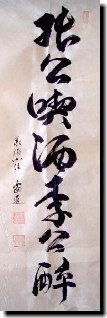

<今月の禅語>

|

|

|

張も李も人の姓で、張さん、李さんというのは中国では一般的な人のことで、 日本で言えば熊さん、八っあんと云ったところ。 ここで言う公は身分の高い人につける公ではなく、熊公くらいの親しみを込めた 呼び方と解した方が、この語の意味が伝わりやすい。 |

|

|

この語そのものには「張さんが酒を飲んだら、李さんが酔って しまった」という意味でしかないが、禅語として味わうときは、 自他の分別を超越した無二一体の心境とその働きと受け取らねば ならない。俗に一心同体というか、二人は不二の仲で分かり合え る喩えである。仲のよい友の間柄はツウー・カァーの仲だという ように、お互いの思い、考えまで分かり合えるものである。 ましてや、禅機と禅機を働かせる修行底の人同士の交わりは斯く あるべきだろう。 |

|

かってお釈迦様が霊鷲山での説法のある日、梵天が献じたという金波羅華の花を 手に取りて大衆の前に言葉なく拈じささげられたと言う。並み居る大勢の弟子 たちはその意味が解せずにいたとき、ただ摩訶迦葉 (まかかしょう) 尊者のみ一人 立ちて微笑みて応えたという。この時、お釈迦様は「我に正法眼蔵 (しょうぼう げんぞう)、涅槃妙心 (ねはんみょうしん) 、実相無相 (むそうじっそう) 、微妙 (みみょう) の法門 (ほうもん) あり。教外別伝 (きょうげべつでん) 、不立文字 (ふりゅうもんじ) 、 摩訶迦葉に付嘱す」と言って伝法されたと言い、以来、禅の法門は言葉によらぬ 不立文字によって以心伝心に禅法は伝えられていくのが習わしとなっている。 |

|

|

だが、この語を禅の奥義のことのみとしては、 日常の禅語としては意味をなさなくなつて しまうので、身近な友同士の友愛、夫婦愛 あるいは家族間の機微の働きや思いあいと して考えるとまた面白い。また人の喜びを 心からわが喜びとして思い喜び合えることと 言う意味に拡大解釈しても良いかも知れない。 |

お釈迦様はこの霊鷲山の山頂でご説法をされた |

この語の由来とされるのは、張氏が酒を飲んで、騒動を起こし、張がいなく なった後にいた李氏が責任を取らされたというような話がもとだったらしいのだが、 この語を禅の教義に比して用いるところに禅者の自由闊達さがあり、禅語としての 面白さがある。 |

|