|

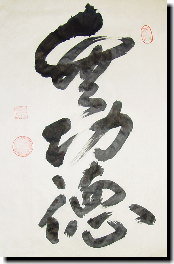

<今月の禅語> |

|

| 文字通り「功徳なし」の意だが、禅語では無功徳

(むくどく)

と音読みをする。 功徳とは要はご利益(ごりやく) という意味に理解してもよいだろう。 この語が禅語として重用されるのは禅宗の祖、達磨大師と中国・梁の武帝の問答 の時の達磨の返答の言葉からである。達磨大師はお釈迦様より28代目の法孫。 インドより中国に渡り禅法を伝えた聖者であり嵩山の少林寺に入り面壁9年の 座禅として知られる。 |

|

|

武帝も人々から仏心天子と呼ばれるくらいに仏教への造詣 深く、自らも仏典を著すほどで、仏法の興隆へ寄与した方 であった。その武帝がインドより大変偉い聖者が来たという ことを知り、直ちに達磨を宮中へ招き問答に及んだ。 「朕、即位以来、寺を造り、経を写し、 僧を渡すこと挙げて記すべからず、何の功徳か有る」 達磨応えて曰く「無功徳」 |